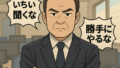

おばさんパート社員から「いちいち聞くな、勝手にやるな」と言われて困ったことはありませんか?

本来なら正社員を支える存在であるはずのパート社員。

しかし、一部のおばさんパート社員は独自ルールや感情的な言動で周囲を振り回し、理不尽な態度をとることがあります。

実は、おばさんパート社員にも次の2タイプが存在します。

-

昔ながらのやり方を言うが、業務自体は回してくれる → まだ我慢できるおばさんパート

-

愚痴っぽいが、新人には最低限のフォローをする → まだ我慢できるおばさんパート

-

独特なこだわりはあるが、仕事そのものはきちんとこなす → まだ我慢できるおばさんパート

一方で、次のようなタイプは要注意です。

-

正社員よりも自分のルールを優先させる → やめとけおばさんパート

-

気分で態度を変えて職場を振り回す → やめとけおばさんパート

-

新人がすぐ辞めるほど厳しく当たる → やめとけおばさんパート

厚生労働省の「雇用動向調査」でも、人間関係を理由に離職する人は毎年17〜20%前後にのぼります。

“やめとけおばさんパート”が現場を仕切る職場では、若手が育たず離職が続く悪循環が起こるのです。

この記事では「いちいち聞くな勝手にやるな」と言うおばさんパート社員の人物像や心理、具体的な問題行動、周囲に与える影響、そして最終的な末路までを解説します。

いちいち聞くな勝手にやるなと言うおばさんパート社員の人物像と現場支配

勤続年数の長さで発言力を持つ

おばさんパート社員は、長年同じ職場で働いていることが多く、その勤続年数が発言力につながります。

新人や若手にとっては「ベテランだから正しいのだろう」と思わせる雰囲気を持っています。

- 勤続年数が長く現場の事情に詳しい

- 経験を武器に強い態度を取る

- 新人が逆らいづらい空気をつくる

年数による発言力が、理不尽さを正当化する土台になってしまうのです。

正社員よりも強い影響力を発揮することがある

本来は正社員が意思決定を担うべきですが、現場ではおばさんパートの声が強く響く場合があります。

正社員の指示よりも「現場を仕切る存在」として影響力を持ってしまうのです。

- 正社員の指示よりパートの意見が優先される

- 「現場を知っているのは自分」という態度を取る

- 若手社員が従わざるを得ない雰囲気になる

影響力の逆転が、現場の秩序を乱す原因となります。

周囲から「逆らえない存在」として扱われる

おばさんパート社員は、周囲から「逆らうと面倒」と思われることが多いです。

その結果、誰も注意できず、発言力がさらに強まってしまいます。

- 注意すると逆ギレされる

- 関わりを避けようとする同僚が増える

- 不満があっても見て見ぬふりをされる

逆らえない空気が、おばさんパートの理不尽さを助長します。

おばさんパート社員が矛盾した発言をする心理

長年働いてきたという自負とプライド

おばさんパート社員は「この職場を支えてきたのは自分」という自負を持っています。

そのプライドが強すぎると、指摘を受け入れられず矛盾した態度につながります。

- 「自分はベテランだから正しい」という思い込み

- 新しいやり方を受け入れない

- 後輩や新人に対して上から目線になる

プライドが強すぎると、素直さを失い理不尽な言動が増えます。

正社員に負けたくない対抗心

雇用形態の違いから、正社員への対抗心を持つこともあります。

「パートだから軽視されたくない」という気持ちが、攻撃的な態度に出やすいのです。

- 正社員の指示を素直に従わない

- 「自分の方が現場を分かっている」と主張する

- 権限以上に影響力を持とうとする

対抗心は、協力よりも対立を生む原因になります。

自分のやり方こそ正しいという思い込み

長年の経験から「このやり方しか正解はない」と思い込み、新しい方法を拒否する傾向があります。

その結果、理不尽なまでに自分ルールを押し付けてしまうのです。

- マニュアルより自分のやり方を優先する

- 新人に「昔からこうしてきた」と押し付ける

- 効率よりも自分のやり方を守ることを重視する

思い込みの強さが、矛盾した発言や態度を生み出します。

非公式ルールを押し付ける具体ケース

新人に独自ルールを教え込む

おばさんパート社員は「自分流のやり方」を新人に押し付けることがあります。

マニュアルや上司の指示とは違うルールを徹底させようとするのです。

- 「この職場はこうやるのが当たり前」と強要する

- マニュアルより独自ルールを優先する

- 新人が混乱して定着しにくくなる

独自ルールは職場全体の効率と秩序を乱します。

正社員の指示より自分の指示を優先させる

本来は正社員の指示に従うべきですが、現場を仕切るおばさんパートは「私の言うことが正しい」と主張します。

そのため新人は、誰の指示を優先すべきか迷ってしまいます。

- 正社員と異なる指示を出す

- 自分の意見を最優先させる

- 新人が板挟みになってストレスを抱える

指示の食い違いは、職場の混乱をさらに広げます。

気分で態度を変え、職場を振り回す

機嫌がいいときは穏やかでも、気分が悪いと強い態度で接する…。

おばさんパート社員の気分に左右され、現場の空気が乱れることも少なくありません。

- その日の気分で新人への態度が変わる

- イライラを周囲にぶつける

- 雰囲気が悪化して職場全体がピリピリする

感情的な振る舞いは、周囲の人間関係まで悪化させます。

おばさんパート社員の発言で周囲が陥る心理

立場上逆らえずストレスが溜まる

おばさんパート社員は勤続年数や存在感で発言力を持っています。

正社員や新人は立場上逆らいにくく、理不尽な態度を受け入れるしかなくなります。

- 「逆らうと面倒になる」と我慢してしまう

- 納得できないまま従うことでストレスが増す

- 不満が積み重なり職場に不協和音が広がる

逆らえない空気が、ストレスを慢性化させる要因になります。

職場に不公平感が広がる

おばさんパート社員のルールや気分に職場が左右されると、「なぜ正社員より影響力があるのか」と不公平感が広がります。

- 仕事の進め方が人によって変わる

- 理不尽さを見て不満を持つ社員が増える

- 努力が正しく評価されないと感じる

不公平感は、チーム全体のモチベーション低下を招きます。

新人や若手が早期離職を考える

特に新人や若手は、理不尽なおばさんパートに強く影響を受けます。

「ここではやっていけない」と感じて早期離職を選ぶことも少なくありません。

- 入社してすぐ辞めたくなる

- 精神的に追い込まれてしまう

- 将来性を感じられず転職を考える

新人の離職率の高さは、職場の未来を奪う大きな問題です。

おばさんパート社員にいちいち聞くな勝手にやるなと言われたときの対処法

正式な指示系統を確認して従う

おばさんパート社員が独自ルールを押し付けてきても、まずは正社員や管理者の正式な指示を優先すべきです。

職場のルールや組織の方針に沿って行動すれば、不当な指摘に振り回されずに済みます。

- 正社員や上司の指示を優先する

- 曖昧な場合は必ず確認する

- 「組織のルールに従っている」と示す

指示系統を明確にすることで、理不尽な干渉を避けられます。

不当な指示は記録しておく

おばさんパート社員の矛盾や理不尽な発言は、証拠を残しておくことが大切です。

後からトラブルになったときに、自分を守る根拠になります。

- 日報やメモにやり取りを残す

- メールやチャットで指示を確認する

- トラブルになった際に証拠として提出できる

記録を残すことで「言った・言わない」の不毛な争いを防げます。

管理者や上司に報告・相談する

一人で抱え込まず、早めに上司や管理者に相談することが重要です。

第三者に共有することで、公平に判断してもらえる可能性が高まります。

- 状況を冷静に事実ベースで伝える

- 感情ではなく記録をもとに説明する

- 解決が難しい場合は人事へ相談する

組織のサポートを得ることで、孤立せずに対処できます。

現場がパート社員に依存する職場構造の問題

管理者不在でおばさんパートが現場を仕切る

現場の管理者やリーダーが不在だと、自然にベテランのおばさんパート社員が場を仕切るようになります。

その結果、正式な指示系統よりも「現場の声」が強くなってしまいます。

- 管理職が現場を把握していない

- パート社員が自然とリーダー的立場になる

- 正社員が声を出しにくくなる

管理の空白が、理不尽な支配を生む温床になります。

正社員が育たない悪循環

おばさんパートに依存した状態が続くと、正社員が主体的に育たなくなります。

その結果、いつまでたっても現場の力関係が逆転したままです。

- 正社員が業務を把握できなくなる

- パート社員の意見に従うのが当たり前になる

- 若手社員が成長できない

本来育つべき正社員が力をつけられないのは、組織全体の損失です。

不公平が常態化する職場文化

おばさんパート社員が現場を支配すると、業務ルールや働き方に一貫性がなくなります。

不公平な状態が放置されることで、職場文化そのものが歪んでしまいます。

- 人によって指示や対応が変わる

- 新人や若手が不満を抱えやすい

- 公平な評価が行われなくなる

不公平が当たり前の職場は、定着率も生産性も低下します。

良いベテランパート社員ならどう対応するか

経験を生かして新人を支援する

良いベテランパート社員は、自分の経験を独り占めせず新人に分かりやすく伝えます。

小言ではなくサポートとして指導できるため、安心して働ける環境を作ります。

- 新人の疑問に丁寧に答える

- 失敗を責めず改善方法を一緒に考える

- 経験を共有して業務効率を高める

支援型の姿勢は、新人の成長と職場の安定に直結します。

正社員の指示を尊重して動く

理想的なベテランパートは、あくまで正社員の指示を尊重します。

経験を活かしながらも、組織のルールを守る姿勢が信頼を高めます。

- 独自ルールではなくマニュアルを優先する

- 正社員の判断を尊重して従う

- 必要な場面では補足的にアドバイスする

正社員とパートが役割を守れば、職場はスムーズに回ります。

チーム全体の成果を優先する姿勢

良いベテランパート社員は、自分のやり方よりもチームの成果を優先します。

協調性を持って働くことで、周囲からも信頼を集めます。

- 個人の意見よりチームワークを大切にする

- 状況に応じて柔軟に対応する

- 成果をみんなで分かち合う姿勢を持つ

チームを優先する姿勢が、理不尽さとの決定的な違いです。

おばさんパート社員の末路と信頼失墜

新人や同僚から嫌われ孤立する

理不尽な態度を続けるおばさんパート社員は、次第に新人や同僚から避けられるようになります。

「一緒に働きたくない存在」として孤立していくのは時間の問題です。

- 新人から敬遠され、相談されなくなる

- 同僚も必要最低限しか関わらなくなる

- 孤立感が強まり、働きにくくなる

信頼を失った結果、居場所をなくしてしまうのです。

管理者からも問題人物と認識される

現場だけでなく、管理者や上司からも「扱いにくい人物」として認識されます。

トラブルメーカーとして評価が下がり、立場がさらに不利になります。

- 上司から注意される機会が増える

- 昇給や契約更新で不利になる

- 重要な仕事を任されなくなる

組織にとっての信頼を失えば、将来の選択肢は狭まります。

最終的に働きにくくなり職場を去る

孤立と信頼低下が進めば、結局はその職場に居づらくなります。

「自分から辞める」か「契約を切られる」か、どちらにしても退場せざるを得なくなるケースが多いです。

- 周囲からサポートを得られなくなる

- 精神的に居づらくなり退職を選ぶ

- 契約更新で外されるリスクもある

理不尽さを改めなければ、末路は孤立と退場しか残りません。

コメント